【連載】CS向上を科学する【CS向上を科学する:第42回】3つのステージで考えるCS向上~CSの現在地と次の一手~公開日:2017.04.24

松井サービスコンサルティング

代表/サービス改革コンサルタント

松井 拓己

CS向上といっても、なんだか雲を掴むようで捉えどころがないイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。CS向上活動は様々な業界で各社が熱心に取り組んでいるにもかかわらず、その全体像は明確になっていません。そこで今回は、各社で進められているCS向上活動の現在地の把握と次の一手を見出すヒントとして、CS向上を3つのステージに分けてみたいと思います。

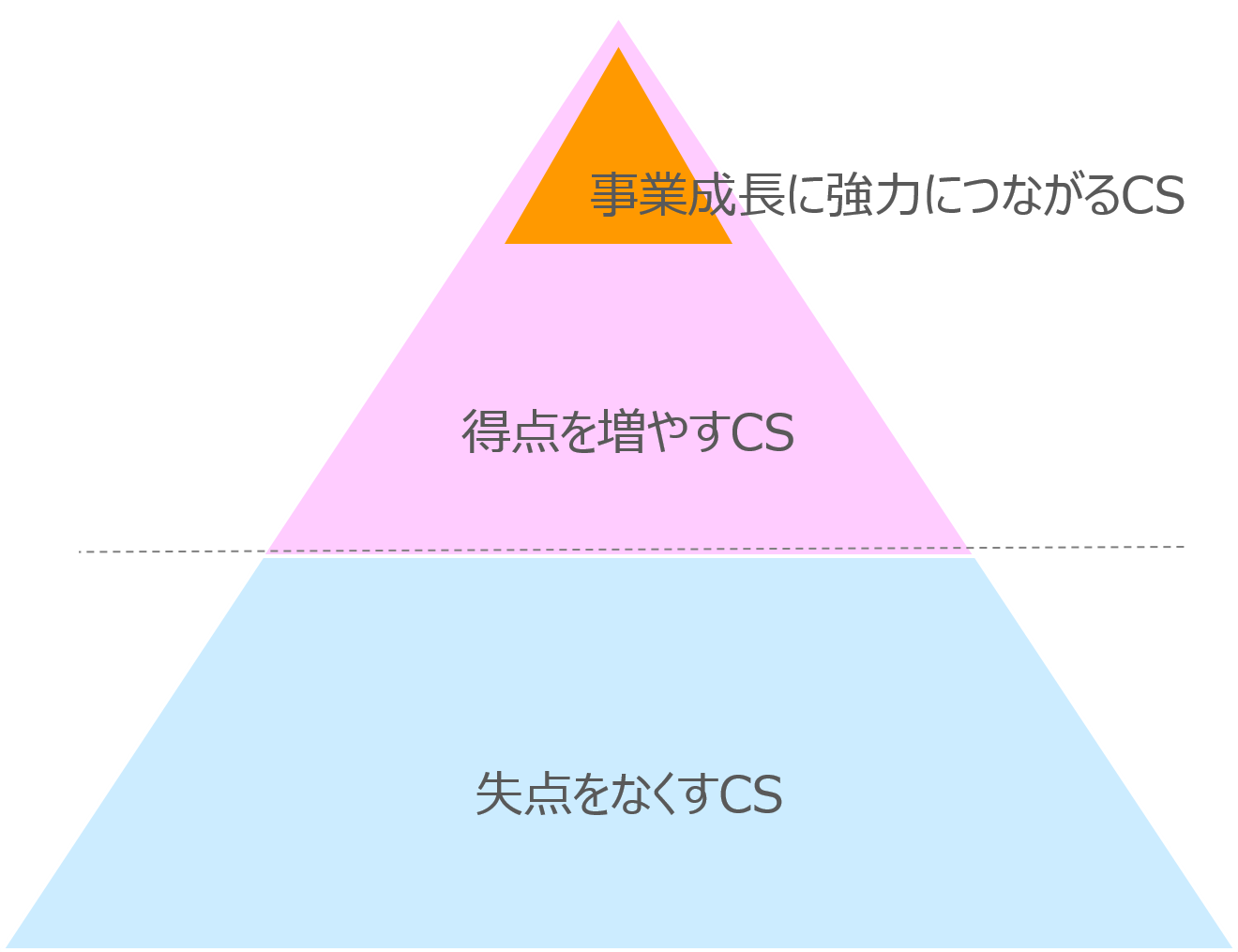

CS向上の3つのステージ

下から順に、「失点をなくすためのCS活動」、「得点を増やすためのCS活動」、そして「事業成長に強力につながるCS活動」です。ここでいう「失点」や「得点」とは、顧客からのサービスに対する評価のことを指します。具体的には、失点とは、顧客からのクレームや不満であったり、顧客をがっかりさせてしまうことです。一方で得点とは、顧客の満足感を高め、お褒めの言葉をいただいたり、このサービスを利用して良かったと思っていただけることです。CS向上活動は、このステージアップに挑戦することが重要です。

多くの企業では、顧客の不満やクレームに着目して、失点をなくすためのCS活動に熱心に取り組んでいます。不満やクレームが頻発している状態ではサービス事業はうまくいかないため、失点をなくす努力は欠かせません。CS向上の第一歩はここから始まると言えます。たとえば顧客満足度調査では、特に評価の低い「不満」や「やや不満」に着目して分析することで、クレームや不満を減らすためのサービス改善を進めていきます。

しかし最近は、失点の少ないサービスというだけで顧客が積極的に選んでくれる時代ではなくなりました。失点が少ないことは顧客にとっては当たり前なのです。そこで今、「失点をなくすためのCS活動」から「得点を増やすためのCS活動」にステージを上げようとする企業が増えています。

CS向上活動のステージを上げる

得点を増やすためのCS向上活動では、たとえば顧客満足度調査では「大満足」や「やや満足」に着目して分析して、喜んでいただける顧客を増やす取り組みを進めます。顧客からの評価を今まで以上に高めることで、顧客から選ばれ続けるサービスに生まれ変わろうとしているのです。ただし、単に得点を増やせばよいというわけではありません。「得点を増やすためのCS活動」の中にも、「事業成長に強力につながるCS」を実現している企業と、得点は増えたのに事業成長につながるような成果が出なくて苦戦している企業とに分かれます。

たとえば、「ありがとうの声を、お客様からたくさんいただきましょう」という目標設定で得点を増やすためのCS活動に熱心な企業があります。「ありがとう」やお褒めの言葉をいただけることは大変素晴らしいことですし、価値ある成果であるといえます。ただし、「ありがとう」と言っていただくことがゴールになってしまっていては、事業成長に"強力に"つなげることはできません。「"ありがとう"が増えれば、いつかいいことがあるはず」という考え方ではいけないのです。顧客に喜んでいただくことを通して、サービスの利用者が増えたり、リピート利用が増えたり、顧客紹介が増えるといった事業成長に直結する成果を見据えて、CS向上活動を組み立てなければならないのです。

CS向上を諦めない

多くの企業では、CS活動のステージアップで壁にぶつかることが多いようです。「失点をなくすためのCS活動」を進めてきた企業が、「得点を増やそう」と言われても、何から手を付けたら良いか分からない。「得点を増やすためのCS活動」を進めてきた企業が、事業成長につながる成果を出せと言われても、これ以上なにをどうしたら良いか分からない。これまでなかなか成果が出なかった経験から、CSに白けてしまっている人すらいる。こういった壁を乗り越えるために、当連載では、事業成長に強力につながるCS向上の考え方や努力のポイントを、サービスの本質論とともに事例を紐解くことで明らかにしています。

第1回「CSの本質とは何か」、第4回「成果の出るCS向上と、苦戦するCS向上の違いはどこにあるのか)、など、あらためて連載を振り返っていただくことで、ヒントを掴んで頂ければ幸いです。

<筆者プロフィール>

松井 拓己

(Takumi Matsui)

松井サービスコンサルティング

代表

サービス改革コンサルタント

サービスサイエンティスト

サービス改革を専門として、サービスサイエンスに基づいたサービス改革やCS向上の支援や研修を行っており、これまでに業種・業界問わず数々の企業の支援実績を有している。

大手製造業で商品開発に従事し、同時に事業開発プロジェクトリーダーを務める。その後、平均62歳、150名のシニアコンサルタントが集うワクコンサルティング(株)の副社長として事業運営に携わると共に、サービスサイエンスチームリーダーを務める。現在は独立して、サービスサイエンスの考え方を活かして、サービス改革やCS向上を支援している。

▼ホームページURL/サービスサイエンスのご紹介

http://www.service-kaikaku.jp/