【連載】CS向上を科学する【CS向上を科学する:第14回】サービスのタイプと努力のポイント(1/2)~コンシェルジュサービスの3つのポイント~公開日:2015.08.14

松井サービスコンサルティング

代表/サービス改革コンサルタント

松井 拓己

今の時代、全ての産業でサービスが競争優位そのものになりました。しかし、サービスは目に見えないものなので、サービスで競争優位を築くために、一体何から手を付けたら良いのか分からない。そんな悩みを持つ方が増えています。そこでサービスサイエンスでは、目に見えない「サービス」を分類し、分解し、モデル化することで、その本質や努力のポイントを明らかにしています。

さて今回から数回にわたって、サービスを「分類」することで、サービスの全体像や努力のポイントを明らかにしてみたいと思います。まず今回は、サービスを2つの切り口で分類して、サービスのタイプに応じた努力のポイントとはどんなものなのかに迫ってみましょう。

2つの軸でサービスを分類する

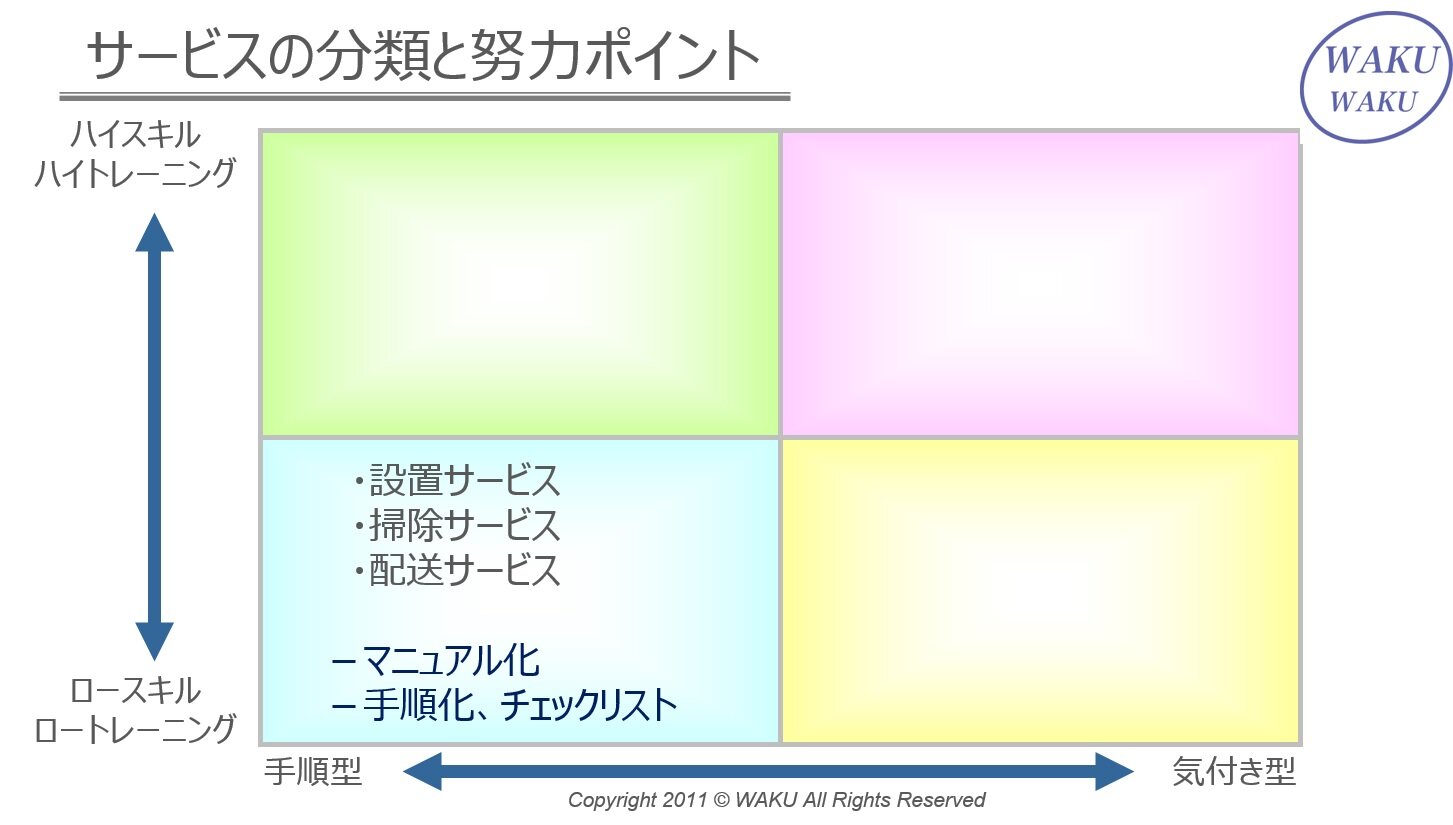

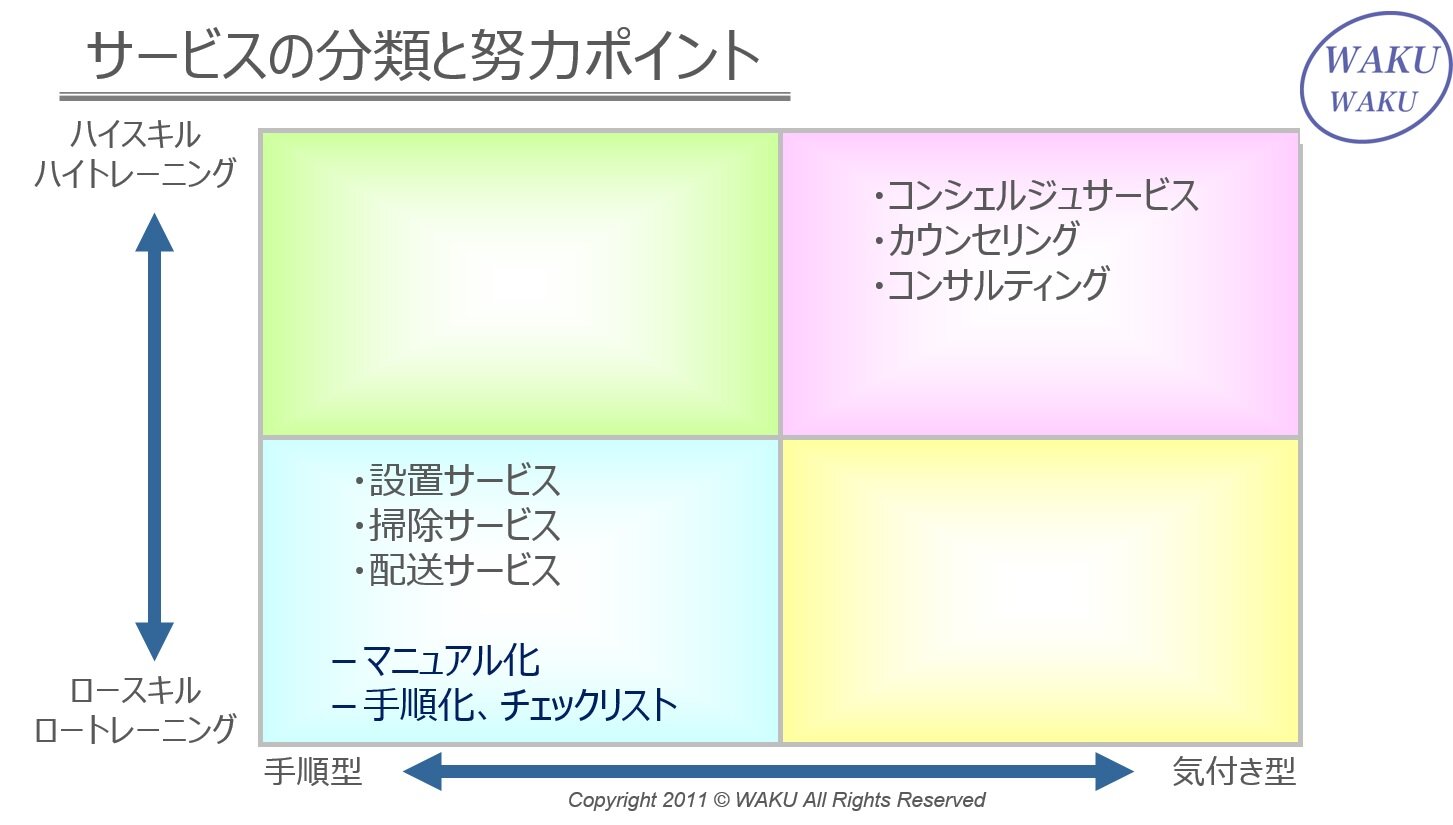

サービスの分類軸として例えば、「手順型サービス⇔気づき型サービス」、「ロースキル・ロートレーニングでもできるサービス⇔ハイスキル・ハイトレーニングが必要なサービス」、という2つの軸で分類してみます。すると、下図のようになります。そこでまずは図の左下の、「手順型で、ロースキル・ロートレーニングでもできるサービス」のタイプを見てみましょう。

このタイプのサービスは、配送サービスや清掃サービスなどが該当します。これらのサービスでの努力のポイントは何でしょうか。例えば清掃サービスでは、抜け漏れがあれば、すぐにクレームになってしまいます。つまりこのタイプのサービスでは、抜け漏れのないサービスや、スタッフによるバラつきのないサービスを提供する必要があるのです。そこで有効なのが、「マニュアルや手順書、チェックリストの活用」です。組織的に均質でミスのないサービスを提供するためには、マニュアルやチェックリストの活用を徹底することが、このタイプのサービスには必要なのです。

次に、図の右上の「気づき型で、ハイスキル・ハイトレーニングが必要なサービス」タイプに目を向けてみましょう。

このタイプのサービスには、コンシェルジュサービスやコンサルティングサービス、カウンセリングサービスなどが該当します。こうして並べてみると、最近様々な業界で、このタイプのサービスに注力していることが分かります。

それでは、このタイプのサービスにおける努力のポイントは何でしょうか。例えば先述した「マニュアルや手順書、チェックリストの活用」を当てはめてみましょう。すると、これらの努力はあまり価値がないことに気付きます。なぜならお客様は、コンシェルジュがマニュアル通りの対応をするのは当たり前だと思っているからです。では、具体的にどんな努力に価値があるのでしょうか。実は、コンシェルジュサービスの価値は、「いかにお客様の例外要求に応えられるか」です。それを実現するためのポイントを考えてみましょう。

気付き型サービスの代表格「コンシェルジュサービス」の3つのポイント

コンシェルジュサービスにとって最も重要なのは、目の前のお客様がどれくらい困っているのかを感じ取る「共感性」です。それは、お客様の言葉だけでなく、行動や雰囲気からも感じ取る必要があります。さらには、お客様から言われる前にそれに気づいてお客様に寄り添うことも必要になるかもしれません。

まさにコンシェルジュの腕の見せ所は、「共感性」の発揮です。共感性を発揮して、お客様ごとに異なる事前期待や、状況で変化する事前期待、潜在的な事前期待に気付く。共感性を発揮した対応で、お客様に「この人に対応してもらえて本当に良かった」と思っていただく。このタイプのサービスは、共感性なくしては活躍することはできないのです。

(*)お客様ごとの事前期待のタイプと対策については、第2・3回「事前期待を科学する」を参照ください。

しかし、共感性を発揮してお客様が困ってらっしゃることが分かっても、それだけではコンシェルジュは価値を発揮できません。そこで次回は、「気づき型で、ハイスキル・ハイトレーニングが必要なサービス」の代表格であるコンシェルジュサービスが価値を発揮するための努力のポイントの残る2つを明らかにしてみたいと思います。

<筆者プロフィール>

松井 拓己

(Takumi Matsui)

松井サービスコンサルティング

代表

サービス改革コンサルタント

サービスサイエンティスト

サービス改革を専門として、サービスサイエンスに基づいたサービス改革やCS向上の支援や研修を行っており、これまでに業種・業界問わず数々の企業の支援実績を有している。

大手製造業で商品開発に従事し、同時に事業開発プロジェクトリーダーを務める。その後、平均62歳、150名のシニアコンサルタントが集うワクコンサルティング(株)の副社長として事業運営に携わると共に、サービスサイエンスチームリーダーを務める。現在は独立して、サービスサイエンスの考え方を活かして、サービス改革やCS向上を支援している。

▼ホームページURL/サービスサイエンスのご紹介

http://www.service-kaikaku.jp/