【連載】CS向上を科学する【CS向上を科学する:第5回】サービスの評価を分解する~なぜ、サービスの成果を高めてもCSは向上しないのか~公開日:2015.01.27

松井サービスコンサルティング

代表/サービス改革コンサルタント

松井 拓己

はじめに

前回の記事(第4回:「リピートに繋がるCS向上とは」)で、そこそこの顧客満足では意味がないことをご理解いただけたと思います。また、リピートとCSの相関関係から、CS向上の取り組みに盲点があることも見えてきました。そこで、第5回となる今回も、CS向上の取り組みにおけるもうひとつの盲点を、少し違う角度から見つけてみたいと思います。

今回のテーマは「お客様からの評価を高めること」です。これは、CS向上や売上向上に直結するので、このテーマに取り組んでいない企業はないと思います。しかし、一生懸命にサービスの成果を高めているのに、なかなかお客様からの評価が上がらなくて苦労しているケースがよくあります。そこで、お客様がサービスの何を評価しているのか、その評価対象をサービスサイエンスの視点で少しロジカルに捉えてみたいと思います。すると、我々が普段している取り組みには、当たり前のようでできていなかった盲点がありそうだということが見えてきました。

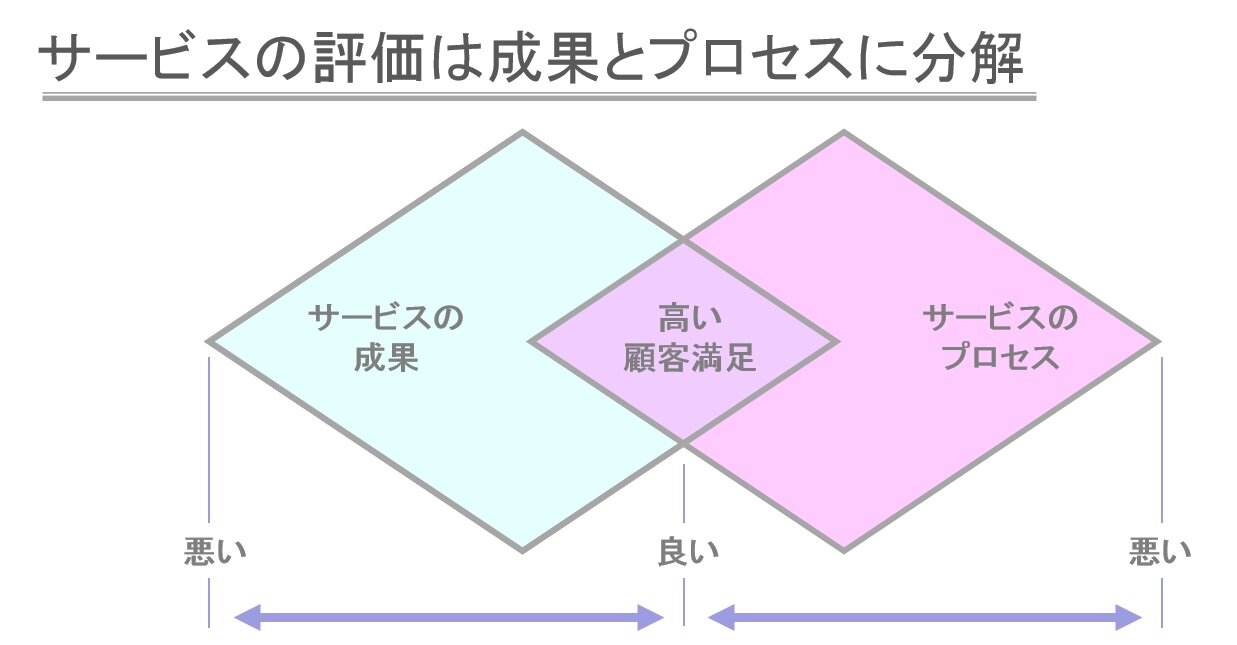

サービスの評価は2つに分解できる

まず、お客様がサービスの何を評価しているのかを理解するために、「サービスの評価」を分解してみましょう。すると、サービスの評価は「サービスの成果」に対する評価と「サービスのプロセス」に対する評価の2つに分解されることが分かります。

ここで言う「サービスの成果」は、たとえばQCD(品質・コスト・納期)や、「早い、安い、うまい」のようなものを指します。一方で「サービスのプロセス」は、スタッフの印象や態度など、成果を得るまでの過程での評価対象となります。お客様から高い評価や高い顧客満足をいただこうと思ったら、サービスの「成果」と「プロセス」の両方の評価を高めなければならないのです。

たとえば、カーディーラーや住宅販売、旅行代理店や保険の代理店など、お客様とサービス提供者が相談をしながらサービスを受ける場合、サービスの成果として要望通りの商品やプランを迅速に提示できることも大切ですが、お客様の思いに共感したり、親身に相談に乗る姿勢といったサービスのプロセスの評価も非常に重要です。他にもたとえば、引っ越しや機材修理などの駆けつけ型サービスの場合、早くて安くてミスがないといったサービスの成果も大切ですが、愛想が良く、作業が丁寧で静かといったプロセスの評価が高いことも重要です。サービスの成果とプロセスは、片方だけ努力しても十分ではなく、両方の評価を高める必要があるのですね。

しかし、そんなことは言われてみれば当たり前のことと感じる方もいるかもしれません。実はそうでもないんです。

サービスの成果とプロセス、両方の評価を高めるのは当たり前?

サービスの成果とプロセスの両方を意識して評価を高めることは、一見当然のように思います。しかし実は、いざサービスを提供したり、サービスのマネジメントをする立場になると、ついつい「サービスの成果」の方ばかり気にしてしまう傾向があるのです。

たとえば社内では、「いかにお待たせせずにお客様のご要望にお応するか」、「いかに"早い・安い・うまい"を実現するか」「お客様にどんな提案をすべきか」については日々熱心に議論されたり努力しています。しかし一方で、「心地よさを感じて頂くためにはどうお客様に接したらよいか」、「ちょっとしたお客様からの相談に共感した対応ができるか」など、サービスのプロセスの評価を高めるための努力は、ほとんどが現場任せや個人任せになってしまっており、組織的に取り組めていないことがほとんどです。

また、サービスの現場でも、もしかすると経験豊富なスタッフほど、いかに早くお客様に対応するか、いかに効率的にこなすかばかりに注力してしまい、印象の良い対応や、お客様の思いに寄り添った親身な対応ができなくなってしまっていることも多々あります。多少時間がかかっても、丁寧で親切なサービスを受けたいお客様はとても多いと思います。

分かっているつもりでも、なかなかプロセスの評価を高めるための努力がうまくできていない企業は多いものです。

お客様はサービスの成果を重視しているはず?

さてここで大変興味深い調査結果をご紹介します。小売サービスの顧客満足度調査で明らかになった、お客様が満足や不満を感じるポイントです。調査の結果、お客様が不満を覚えるポイントの圧倒的1位が「店員が無愛想」です。そして、お客様が満足するポイントの1位は「店員の挨拶が行き届いている」です。実はこれらは、どちらもサービスの「プロセス」に対する評価なんですね。つまり、お客様は、サービス提供者が思っている以上に、サービスのプロセスを非常に敏感に評価しているということなのです。

このことからも、サービスのプロセスの評価を高めるための努力を、現場任せや個人任せ、センスや経験頼みにしていてはいけないということがよく分かります。このことから、これからのCS向上は、いかに組織的にサービスのプロセスを磨き上げることができるかが、勝負の決め手になりそうですね。ぜひ「我々が思っている以上にお客様はサービスのプロセスに敏感なんだ」ということを肝に銘じて、明日からのCS向上に取り組んでいただければ幸いです。

<筆者プロフィール>

松井 拓己

(Takumi Matsui)

松井サービスコンサルティング

代表

サービス改革コンサルタント

サービスサイエンティスト

サービス改革を専門として、サービスサイエンスに基づいたサービス改革やCS向上の支援や研修を行っており、これまでに業種・業界問わず数々の企業の支援実績を有している。

大手製造業で商品開発に従事し、同時に事業開発プロジェクトリーダーを務める。その後、平均62歳、150名のシニアコンサルタントが集うワクコンサルティング(株)の副社長として事業運営に携わると共に、サービスサイエンスチームリーダーを務める。現在は独立して、サービスサイエンスの考え方を活かして、サービス改革やCS向上を支援している。

▼ホームページURL/サービスサイエンスのご紹介

http://www.service-kaikaku.jp/